「お母さーん!見て見てー!ヤモリ捕まえたよ!」

ある日、お子さんが目をキラキラさせながら、小さな生き物を手に帰ってきた…なんて経験はありませんか?

それがもし、壁をちょろちょろと素早く動き回る「ヤモリ」だったら、どうすればいいか戸惑ってしまいますよね。

「ヤモリなんてどうやって飼うの?」

「子どもが捕まえてきちゃったけど、うちで飼えるのかな?」

「エサは何をあげればいいの?」

そんなお父さん、お母さんの声が聞こえてきそうです…。

お散歩担当ゆうき

お散歩担当ゆうき僕も小さい頃に、ヤモリを捕まえた思い出があるなぁ。

私たちまるまるハウスは、普段は犬や猫、うさぎや鳥などのお世話をしていますが、爬虫類や両生類のお泊りも提供しています。

もちろん「ヤモリ」だって守備範囲内。まるまるハウスには看板ヤモリのクレステッドゲッコー「つな」くんもいますから、お世話に関してはエキスパートです。

今回はヤモリお世話歴の長いまるまるハウスが、ヤモリの飼い方・育て方を、お子さんにも分かりやすく、そして親子で一緒に学べるように徹底サポートします!

この記事を読めば、あなたも「ヤモリ博士」になれるかも?

ちょっと待って!ヤモリをお迎えする前に知っておきたいこと

「ヤモリを飼うぞー!」と張り切る前に、ヤモリがどんな生き物なのか、少しだけお勉強しましょう。

ヤモリってどんな生き物?

ヤモリと言われても、ピンとこないかもしれません。

トカゲやイモリに似ているけれど違うところもあるので、ポイントを押さえて見分けられるようになりましょう!

ポイントは以下の通りです!

壁のぼり名人!

ヤモリの足の裏には、目に見えないくらい小さな毛がたくさん生えていて、この毛を使って壁や窓ガラスにペタッとくっつくことができます。とてもすばしっこい生き物のため、逃げてしまうともう見当たらない…なんてことも。

夜のハンター

ヤモリは夜行性の生き物です。昼間はすみかで寝ていてあまり動きません。夜になると元気に活動し始めて小さな虫などを捕まえて食べます。夜、蛍光灯のあかりがあるところに行ってみると見つかるかも!

ヤモリは止まっている場所の色に擬態をするよ!

白い壁に張り付いていた子は白っぽい色、木に張り付いていたら木と同じ色など、天敵から見つからないように隠しているんだ。

まぶたがない?

多くのヤモリには、私たちのような「まぶた」がありません。代わりに透明なウロコで目が覆われていて、舌でペロッと舐めてキレイにすることがあります。

トカゲにはまぶたがある子が多く、目を閉じることができるという違いがあります。

しっぽの秘密

敵に襲われると、自分でしっぽを切って逃げることができます(これを「自切(じせつ)」と言います)。

切れたしっぽはまた生えてきますが、元の形とは少し違うことが多いです。

おもしろいからと言ってしっぽを無理に引っ張っちゃダメ!

弱ってしまったり、死んでしまうことがあるよ。

お家の守り神?

ヤモリは漢字にすると「家守」と書くこともあり、昔から家を守ってくれる縁起の良い生き物だと言われています。

ヤモリをモチーフにしたお守りや、ヤモリを祀っている神社もあったりします。幸運を呼ぶ生き物として、大切にしなくてはいけませんね。

害虫も食べてくれるから、私たちにとってもありがたい存在なんだね。

まるまるハウスからのお願い:野生のヤモリを飼うということ

お子さんが捕まえてきたヤモリさんは、きっとお家の周りに住んでいた「ニホンヤモリ」という種類が多いと思います。

野生の生き物は、自然の中で生きるのが一番幸せです。もし可能であれば、捕まえた場所の近くに、そっと逃がしてあげることを一番に考えてあげてください。

それがヤモリさんにとっても、自然にとっても優しい選択です。

でも、「どうしても飼ってみたい!」「お世話を頑張りたい!」という気持ちも、とてもよく分かります。

体は小さいですが、寿命は約5~10年ほど生きる子が多いです。

もし飼うと決めたなら、最後まで責任を持って、愛情を込めてお世話をすることを約束してくださいね。

ヤモリのお家を作ろう!これがあれば安心!飼育に必要な物リスト

ヤモリが快適に暮らせるように、お家(飼育ケース)と必要な物を準備しましょう。

準備物はコチラ↓↓

飼育ケース

プラスチック製の虫かご(フタがしっかり閉まるもの)や、小さなガラス水槽などがおすすめです。

大きさは、置く場所に合わせてになりますが、横25cm×奥行15cm×高さ20cmくらいの大きさがちょうど良いです。

床材

キッチンペーパーが一番おすすめ!汚れたらすぐに取り替えられるので、清潔に保てます。

他にも、爬虫類用のヤシガラ土やデザートソイルなどもありますが、最初はキッチンペーパーが簡単です。

お世話に慣れてきて、ヤモリにもっと良い環境を!という方は、専用のソイル等を試してみましょう!

隠れ家

ヤモリさんは夜行性のため、日中は寝ています。また、暗くて狭い場所が大好きです。安心して休めるように、植木鉢を割ったものや、小さな流木、市販されている爬虫類用のシェルターなどを入れてあげましょう。

隠れ家があるとヤモリさんも安心します。

水入れ

ペットボトルのキャップや、浅くて倒れにくい小さなお皿を用意しましょう。

野生のヤモリは、雨水や露などから水分を摂取しています。そのため、直接お皿から水を飲むことは少なく、壁についた水滴を舐めることが多いですが、湿度を保つためにも水入れは必ず置きましょう。

毎日新鮮なお水に取り替えてあげることが大切です。

登り木・壁にくっつけるもの

木の枝や、コルクバーグ(木の皮みたいなもの)などを立てかけてあげると、ヤモリが登って遊べます。

大きなものを一つ入れるというよりは、何個か重ねて入れることをおすすめします。重ねることでスキマができて、ヤモリが隠れてゆっくり過ごすことができます!

霧吹き

ヤモリは乾燥が苦手です。特に脱皮の際に乾燥をしていると、うまく脱皮ができず炎症を起こしたり、脱皮不全になってしまい壊死してしまうことも。特に、指や尻尾に古い皮膚が残った場合は注意が必要です。

1日に1~2回、ケースの中の壁や床材に霧吹きで水をかけて、湿度計を見ながら30%~60%程度を保ってあげましょう。湿度が高すぎると、カビやダニの発生リスクも高まるため、適切な湿度が重要です。

また、ヤモリは壁についた水滴を主に飲みますが、直接水をかけないように霧吹きをするのがコツです。

パネルヒーター

ヤモリは暖かいところが好きです。飼育に適した温度は20度~28度程度で、気温が下がると冬眠をしてしまいます。十分に栄養が蓄えられていない状態で冬眠をしてしまうと、そのまま亡くなってしまうこともあります。

私たちが長袖を着始める秋口から、ケースの下に敷くペット用のパネルヒーターを用意してあげると良いでしょう。

ケース全体を温めるのではなく半分だけ温めて、ヤモリが自分で暖かい場所と涼しい場所を選べるようにしてあげるとベストです。

注意! ヒーターが熱くなりすぎないように、温度計も一緒にあると安心です。特に、春・秋・梅雨の時期は外気温の変化が朝、晩で違うため温度を見ながらヒーターの調整をしましょう。

ピンセット

生きているエサをあげたり、フンを掃除したりする時に使うと便利です。

予算に余裕があるなら、エサ用とお掃除用を分けて使えると衛生的ですね。

先がとがっているものだと、ヤモリの口内を傷つけてしまう可能性があるので、とがっていないものを選ぶことをおすすめします!

ヤモリさんのごはんは何かな?エサやりマスターへの道!

「ヤモリって何食べるの?」一番気になるところですよね。

ヤモリさんの大好物は「生きている小さな虫」

ヤモリの大好物は「生きている虫」です。コオロギの赤ちゃんや、ミルワームという小さな幼虫、小さなガの仲間などが大好きです。外で捕まえてきたヤモリは、基本生きている餌しか食べません。

飼い主さん自身が「生きている虫餌が苦手だから、人口フードにしたい」という声を聞きますが、急に餌を変えてしまうと何も食べなくなってしまいそのまま亡くなってしまうこともあります。

虫が苦手な方も多いので、この時点で難しい場合は自然に返してあげようね。

エサの集め方

・ペットショップで買う←おすすめ

爬虫類を売っているペットショップでは、ヤモリのエサになるコオロギやミルワームを売っています。

お店の人にヤモリの大きさを伝えて「ヤモリのエサをください」と聞いてみましょう。

生きている虫意外にも人口フードや冷凍コオロギが売っていますが、急に餌を変えてしまうと何も食べなくなってしまい、亡くなってしまうこともあります。

まずは育ってきた環境に近づけることを優先しましょう。

どうしても人口フードや冷凍コオロギに変えたい場合は、

- 生きているコオロギに似せてピンセットで動かす

- 生きているコオロギに人口フードをつけて、味や感触に慣れてもらう

など必ず生きているコオロギと併用して、徐々に慣れてもらえるようにしましょう。

・お家の周りで探してみよう!

夜になると、窓や網戸に小さな虫がくっついていることがあります。それをそっと捕まえてあげましょう。

野生の虫も生きています。1、2回分の量のみ捕まえてあげましょう。何日間か生かしておきたい場合は、捕まえてきた虫にも餌や水を必ずあげましょう。

栄養満点にするために(ダスティング)

捕まえた虫や買ってきた虫に、爬虫類用のカルシウム剤やビタミン剤の粉をまぶしてからあげると、ヤモリがもっと元気に育ちます(これを「ダスティング」と言います)。

自然の中では、日光浴をしたり様々な餌を食べることで自然と保たれている栄養バランスも、飼育下では偏ってしまいます。カルシウムやビタミンが不足してしまうと、脱皮に必要な栄養が不足したり、クル病になったりと、体に影響が出てきます。

カルシウム・・・カルシウムは骨の形成に必要不可欠です。特に、カルシウム不足が原因で発症するクル病は、骨の変形や骨折につながります。その他にも、低カルシウム血症を起こし、四肢のしびれやけいれん発作、全身まひなどになったり、カルシウム不足によるストレスで嘔吐、食欲不振、便秘になることも。

ビタミンD3・・・カルシウムの吸収を促します。ニホンヤモリは夜行性で、日光浴(紫外線)を浴びることは少ないですが、ビタミンD3はカルシウムの吸収を助けるだけでなく、骨の形成や免疫機能の維持にも重要な役割を果たします。ただし過剰に摂取をしてしまうと、血中カルシウム濃度を上昇させ、血液や組織への石灰化、腎臓の損傷、心臓病などのリスクが高まる可能性があります。

ポイントとして

カルシウム剤は、ビタミン剤と一緒になっていないものを選び、週に1回以上ダスティングをしてからあげましょう。

ビタミン剤は、メーカー指定の用法、用量に合わせてあげるのがベターです。

おおよそ月に1回程度カルシウム剤と一緒にダスティングをしてからあげましょう。

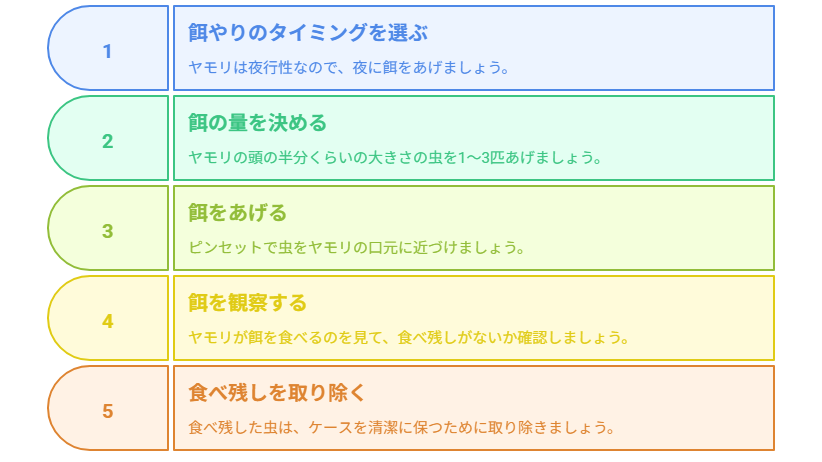

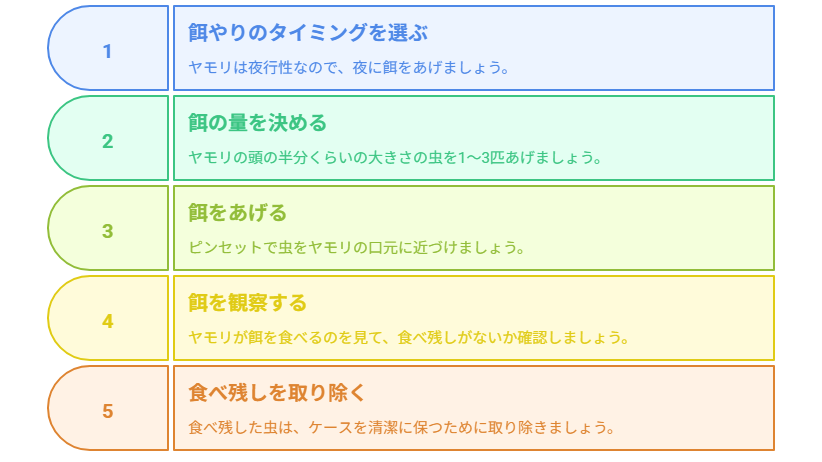

エサのあげ方のポイント

エサやりのポイントは以下の通りです。楽しく、おいしい時間になるように愛情をいっぱいかけてあげましょう!

いつあげるの?

ヤモリさんは夜行性なので、夜、暗くなってから活動し始めた頃にあげましょう。

どのくらいあげるの?

2~3日に1回くらいで大丈夫です。ヤモリさんの頭の半分くらいの大きさの虫を、1~3匹くらいあげてみましょう。食べきれる量をあげるのがポイントです。

どうやってあげるの?

ピンセットで虫をつまんで、ヤモリさんの口元にそっと近づけてみましょう。最初は警戒するかもしれませんが、慣れてくるとパクッと一瞬で食べてくれます。

ケージの中に放しておいても、ヤモリさんが自分で見つけて食べることができるので、無理に食べさせなくても大丈夫です。

食べ残しは片付けよう

食べ残した虫は、ケースの中が汚れる原因になるので、次の日には取り除いてあげましょう。また顎が強いコオロギ(フタホシコオロギなど)もいます。そのため、たまに餌と間違えてヤモリを噛んでしまうこともあります。2日経っても食べなかったら、一旦コオロギを片付けましょう。

「エサを食べてくれない…」そんな時は?

全然エサを食べてくれないと心配になってしまいますよね。

そんなときは、以下のポイントを確認してみましょう。

- まだ新しいお家に慣れていない?

- お部屋の温・湿度が低すぎたり、高すぎたりする?

- 隠れ家がなくて落ち着かない?

- 脱皮(古い皮を脱ぐこと)の前後?

- エサの虫が大きすぎたり、小さすぎたりする?

- 夜間明るかったりする?

- 過度に触ったり、大きな音などストレスがある?

一つずつチェックしていって、原因を特定していきましょう。

どうしても食べてくれなくて心配な時は、詳しい人に相談したり、残念ですが元いた場所にそっと返してあげることも考えてあげてください。

お世話ポイントと気をつけること

ヤモリさんと仲良く元気に暮らすために、お世話のポイントと注意点を覚えましょう!

毎日やってあげたいお世話(子どもチャレンジ!)

お子さんでもできる、毎日できるお世話ポイントをまとめました!ぜひやってみてください!

- 霧吹きシュッシュ!: ケースの中が乾燥しないように、朝と夜(または1日1回)霧吹きをします。壁や床がしっとりするくらいでOK。

- 温湿度チェック:温度が下がっていないか、湿度が高くなりすぎていないかを毎日ノートに記録しよう。

- お水の交換: 水入れのお水を新しいものに替えます。

- ウンチのお掃除: フンを見つけたら、ティッシュやピンセットで取り除いてあげましょう。

- ヤモリさんの様子をチェック!: 元気にしているかな?どこに隠れているかな?夜寝る前にそっと観察してみよう。

- 用品のチェック:カビが生えていないか、壊れていないかを見ましょう。

週に1回くらいのお世話

毎日やる必要はありませんが、定期的に必要なお世話もあります。確認してみましょう。

- 床材がキッチンペーパーなら、汚れていたら新しいものに交換しましょう。

- ケース全体が汚れてきたら、ヤモリを一時的に別の安全な場所(フタ付きの小さなケースなど)に移して、ケースを丸洗いするのも良いでしょう(洗剤は使わないか、使ってもよく洗い流してください)。

ヤモリさんと安全に仲良くなるために(お子さんへの大切なお願い)

ヤモリと楽しく暮らすために、大事なお約束があります。

- そっと見守ろう: ヤモリさんはとっても臆病で、大きな音や急な動きにビックリしてしまいます。ケースを叩いたり、大声を出したりしないでね。

- むやみに触らない: ヤモリさんは触られるのがあまり好きではありません。観察するのが基本です。もし触りたい時は、お父さんお母さんと一緒に、手のひらにそっと乗せるくらいにしましょう。絶対に強く掴んだりしないでね。

- しっぽは大切に!: ヤモリさんのしっぽは簡単に切れてしまいます。しっぽを持ったり、追いかけたりするのは絶対にやめましょう。

- 触った後は必ず手洗い!: ヤモリさんを触ったり、ケースのお掃除をしたりした後は、必ず石鹸で手をよーく洗いましょう。これは、目に見えないバイ菌から自分を守るためのお約束です。

ヤモリさんを飼う上での注意点(お父さんお母さんへ)

ヤモリとの暮らしには注意点もあります。お気をつけください。

- 脱走の名人!

フタの閉め忘れや小さな隙間から脱走することがあります。飼育ケースのフタは確実に閉め、割れ等の隙間がないか常にチェックしてください。 - 温度管理は重要

夏場の閉め切った部屋など、ケース内が高温になりすぎると弱ってしまいます。風通しの良い、直射日光の当たらない涼しい場所に置きましょう。冬場はパネルヒーターなどで保温が必要な場合があります。 - 化学薬品はNG

殺虫剤や芳香剤、タバコの煙などはヤモリにとって有害です。飼育ケースの近くでは使用しないでください。 - 複数飼育は慎重に

ヤモリは縄張り意識が強い場合があり、オス同士だとケンカをすることがあります。基本的には1匹ずつ飼育するのが安心です。もし複数飼育する場合は、十分な広さと隠れ家を用意し、相性を見ながら慎重に行いましょう。 - 他の動物との接触は極力避けて

野生で捕まえてきたヤモリはどんな病気をもっているかわかりません。特に犬や猫、フェレットは好奇心旺盛のためヤモリを追いかけてしまったり、口に入れてしまうこともあります。双方が怪我をしたり、病気にならないためにも犬や猫・フェレットとは同じ部屋で飼育しないか、同じ部屋で飼育するのであれば、届かない場所にケージを置いて極力接触は避けましょう。

もしもの時はどうする?ヤモリさんのSOSサイン

いつもと様子が違うなと感じたら、それはヤモリさんからのSOSサインかもしれません。

- ずっとエサを食べない

- 元気がなく、ぐったりしている

- 体の表面に傷やデキモノがある

- 目が開けにくそう、または腫れている

- お腹が異常に膨らんでいる

- 脱皮を全然していない

- 下痢をしている

もし、ヤモリの体調が悪そうで心配な場合は、爬虫類を診てくれる動物病院に相談しましょう。

ただ、犬や猫を診る病院と違って数が少ないので、事前に調べておくと安心です。

どうしても飼育が難しい、手に負えないと感じた場合は、お子さんとよく話し合った上で、最初に捕まえた場所の近くにそっと逃がしてあげることも考えてあげてください。

一度飼育した生き物を違う場所に放してしまうと、その場所の自然環境に悪い影響を与えてしまうことがあるので、「捕まえた場所」というのがとても大切です。

まとめ|ヤモリと楽しい毎日を!

「壁チョロ名人」のヤモリ。最初は「どうしよう!」と戸惑ったかもしれませんが、正しい飼い方を知ればきっと親子で楽しくお世話ができるはずです。

- 準備が大切: ヤモリさんが安心して暮らせるお家と道具を揃えよう。

- ごはんは生き虫: 捕まえたり買ったりして、栄養満点のごはんをあげよう。

- 毎日のお世話: 霧吹き、水交換、お掃除、そして愛情たっぷりの観察!

- 触りすぎはNG: そっと見守るのが基本。触った後は必ず手洗い。

この記事が、皆さんと新しい家族のヤモリさんとの素敵な出会いと、楽しい毎日のきっかけになれば、まるまるハウスもとっても嬉しいです。 もし分からないことや困ったことがあったら、爬虫類に詳しいペットショップの店員さんや、専門の本などで調べてみてくださいね。

ようこそ、ヤモリのいる生活へ!

コメント