「愛犬の体に、ぷっくりと膨らんだ黒い粒…もしかしてマダニ!?」

お散歩から帰ってきた後などに、そんな場面に遭遇したら、誰でもパニックになってしまいますよね。

血を吸ってパンパンに膨らんだ姿は、見ているだけでも恐ろしいです。

しかし、ここで焦って自己流の対処をしてしまうのは大変危険です。間違った方法はかえって愛犬を深刻な危険に晒してしまう可能性があります。

私たち『まるまるハウス』は日々たくさんのワンちゃんをお預かりする中で、マダニ対策の重要性を痛感しています。

この記事では、万が一マダニを見つけてしまった時の「絶対にしてはいけないNG行動」をお伝えしています。絶対にしてはいけない行動を知っておくことで、病院での処置がスムーズになりますので、結果的に愛犬の命を守ることに繋がります。

まずは落ち着いて、愛犬のために正しい知識を身につけていきましょう。

- マダニ対処のNG行動

- マダニ対処の方法

- マダニから感染する恐ろしい病気

マダニ対処のNG行動3選

マダニを見つけた時、一刻も早く取ってあげたいと思うのが親心。しかし、その気持ちが裏目に出てしまうことがあります。以下の3つの行動は絶対にやめてください。

- 無理やり指や毛抜きで引き抜く

- マダニを潰す

- お酢やアルコールをかける・火であぶる

NG行動1:無理やり指や毛抜きで引き抜く

一番やってしまいがちなのが、指や普通の毛抜きで無理やり取ろうとする行為です。

マダニは吸血する際、セメントのような物質を出しながら、ギザギザの歯を持つ口器(こうき)を皮膚にがっちりと食い込ませています 。

そのため、無理に引っ張るとマダニの胴体だけがちぎれ、厄介な口器が皮膚の中に残ってしまいます 。残った口器は異物となり、皮膚炎や化膿、しこりの原因になることがあります 。

NG行動2:マダニを潰す

マダニの体には、吸血した犬の血液や、病原体を含む唾液が詰まっています。

もしマダニを潰してしまうと、その病原体を含んだ体液が、注射器のように犬の体内に逆流してしまう可能性があります 。また、潰した体液が飼い主様の傷口などから体内に入り、人間が感染症にかかるリスクもゼロではありません。

NG行動3:お酢やアルコールをかける・火であぶる

「お酢をかければマダニが取れる」といった民間療法を耳にすることがありますが、科学的根拠は乏しく、推奨できません 。マダニはセメント様物質で固着しているため、自ら離れることは困難です 。

特にタバコの火を近づけるなどの行為は、犬に火傷を負わせるだけでなく、苦しんだマダニがさらに多くの病原体を体内に注入する可能性があるため、極めて危険です。

絶対にやめましょう。

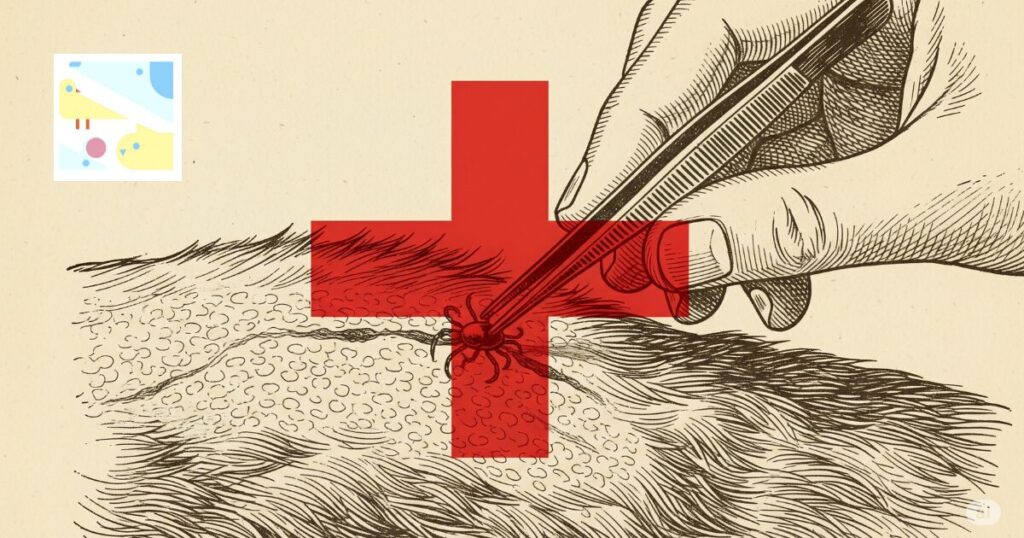

もし愛犬にマダニを見つけたら?正しい対処法

愛犬がマダニに噛まれてしまっていたら、飼い主さんがとるべき行動は「動物病院に連れていくこと」です。

対処法として、「どうしても自宅で取る場合」を記載していますが、まるまるハウスはおすすめしません。あくまでどうしても病院に行けないときの対処法ですので、リスクがあることを十分理解した上で実行してください。

【最善策】すぐに動物病院へ連れて行く

ご自身で対処しようとせず、速やかに動物病院を受診すること。これが最も安全で確実な方法です 。

動物病院では、獣医師が専用の器具を使い、マダニの口器を残すことなく安全に取り除いてくれます 。

さらに、病院での処置には以下のようなメリットがあります。

- 咬まれた部分の適切な消毒

- 二次感染を防ぐための抗生物質の処方

- 被毛に隠れた他のマダニも駆除できる駆除薬の投与

自己処理では決して実現できない包括的なケアが受けられます 。

どうしても自宅で取る場合の準備と手順

動物病院へすぐに行けないなど、やむを得ない場合に限り、ご自宅での除去を検討します。ただし、これは相応のリスクを伴う最終手段だとご理解ください 。

- ゴム手袋(素手で触るのは厳禁です)

- マダニ除去専用の器具(ティックツイスターなど)または先端の細いピンセット

- 消毒液

- 照明や拡大鏡

- ゴム手袋を装着します 。

- マダニの胴体を決して圧迫しないよう注意しながら、口器ができるだけ皮膚に近い根元の部分を、器具で垂直に挟みます 。

- ねじったりせず、皮膚に対してまっすぐ一定の力でゆっくりと引き抜きます 。

もし口器が皮膚に残ってしまった場合は、無理に掘り出そうとせず、その状態で動物病院を受診してください 。

はるか先生

はるか先生上手く取れたからと言って、油断は禁物!

取る際に潰れないように+取った後に必ず逃げられないように注意しよう!

除去後の観察

マダニの除去は対策の終わりではありません。マダニが持っている菌で感染症になる可能性がありますので、観察が非常に重要です 。マダニが媒介する病気には潜伏期間があります 。除去後、最低でも2〜3週間は愛犬の様子を注意深く観察してください 。

下記のような症状が見られたら、すぐに動物病院へ行き、「いつマダニに咬まれたか」を必ず伝えましょう 。

- 発熱、元気がない、食欲がない

- 関節の腫れや痛み、歩き方がおかしい

- 歯茎や白目が白っぽい(貧血)または黄色っぽい(黄疸)

- 尿の色が濃い(赤褐色やコーラのような色)

マダニが媒介する怖い病気

マダニは単に血を吸うだけでなく、犬や人間の命に関わる様々な病原体を運びます。

犬の事例ではありませんが、2025年にマダニ→猫→獣医師の経路で重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)が伝染し、処置を行った獣医師さんが死亡する事故が起きました。

それほどまでに、マダニを感染源とする疾患は危険です。

| 疾患名 | 特徴 | 人への感染 |

|---|---|---|

| 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) | 有効な治療薬がなく、犬の致死率は40-50%と非常に高いウイルス性の病気 。 | あり |

| 犬バベシア症 | 赤血球が破壊され重度の貧血や黄疸を引き起こす 。治療後も体内に病原体が残り、再発リスクを生涯抱えることがあります 。 | なし |

| ライム病 | 発熱や食欲不振のほか、関節が腫れて痛む「多発性関節炎」による歩行異常が見られることがあります 。 | あり |

これらの病気のリスクを考えると、マダニ対策がいかに重要かお分かりいただけると思います。

愛犬をマダニから守る効果的な予防策3選

マダニ対策で最も大切なのは、咬まれてから対処するのではなく、「咬まれる前に予防する」ことです 。

定期的なマダニ駆除薬の投与

これが予防の核となります。大切なのは、動物病院で処方される「動物用医薬品」を選ぶこと。

市販の「医薬部外品」は効果が穏やかな忌避剤が中心で、感染症予防の観点では不十分な場合があります 。

| タイプ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 経口薬(おやつタイプ) | 投与が簡単 シャンプーや水遊びの影響を受けない | 食物アレルギーに注意が必要 まれに消化器症状が出ることも |

| 滴下薬(スポットタイプ) | 内服が苦手な子や、消化器が弱い子にも使いやすい | 投与後乾くまで触れない シャンプーのタイミングに制限がある |

愛犬の体重やライフスタイル(散歩の頻度、水遊びをするか等)、アレルギーの有無などを獣医師に相談し、最適な薬を選びましょう 。

散歩の後のブラッシングと全身チェック

お散歩から帰ったらブラッシングをすることで、マダニに刺されてしまう前に気づくことができる可能性がぐっと高まります。ブラッシング後は指で体に触れ、しこりなどがないかチェックしましょう。

特に以下の場所はマダニが付きやすいので、念入りに確認してください。

- 耳、目の周り、首

- 足の指の間、内股、脇の下

- お尻の周り

草むらや藪には近づかない

マダニは草むらの葉先などで、犬が通りかかるのを待ち構えています 。お散歩の際は、むやみに深い草むらや藪に立ち入らせないように心がけるだけで、リスクを大きく減らすことができます 。

ワンちゃんは行きたがるかもしれないけど、夏の季節は控えることも選択肢に入れよう!

まとめ|愛犬がマダニに噛まれても冷静に対処しましょう!

愛犬にマダニを見つけた時の驚きと不安は、計り知れないものがあります。しかし、そんな時こそ冷静な行動が求められます。

- NG行動(無理に取る、潰す)は絶対に避ける

- 発見時の最善策は、すぐに動物病院へ行くこと

- 何よりも大切なのは、動物病院で処方される薬での確実な「予防」

マダニ対策は、愛犬の健康を守るだけでなく、SFTSのような人獣共通感染症から飼い主様ご自身やご家族を守るための予防策になります 。

この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、正しい行動に繋がる一助となれば幸いです。

愛犬を守れるのは、飼い主様だけ。正しい知識という最強の武器で、大切な家族をマダニの脅威から守ってあげましょう。

ペットホテル『まるまるハウス』からのお知らせ

当ホテルでは、お預かりするワンちゃんの健康チェックを毎日欠かさず行っております。

自然豊かな環境でお散歩も楽しみますが、もちろんマダニ対策についても迅速な対応ができますのでご安心ください。

旅行や出張、急なご用事などで愛犬のお世話が難しい際は、いつでも私たち『まるまるハウス』にご相談くださいね。経験豊かなスタッフが、愛情を込めて大切にお預かりいたします。

コメント